2009年06月01日

中小企業のIT活用! ~J-SaaS入門マニュアル~

| 掲載誌 | 雑誌「アクセス埼玉」(財団法人埼玉県中小企業振興公社) | |

|---|---|---|

| 掲載年月 | 2009年6月 | |

| 執筆者 | (株)アイドゥ代表取締役井上きよみ | |

|

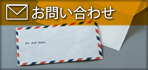

中小企業の皆様が業務の効率化を図るためには、経営のIT化を進めていくことが重要です。 経済産業省が推進するJ-SaaS(ジェイ・サース)は、経理や販売管理などさまざまなサービスにより、経営者の悩みを解決すると同時に、これまでITを活用するために中小企業が抱えていた課題も併せて解消するためのものです。 今回は、始まったばかりのJ-SaaSについて、その概要を解説し、中小企業の皆様のIT促進に役立てていただきます。 |

ソフトウェアを「買う」から「利用する」時代へ

インターネットや携帯電話の発達により、いまやだれもがEメールやホームページでのコミュニケーションや情報収集をする時代となりました。とはいえ、個人としてはITの便利さを実感しつつも、企業としての活用は、

- 高い!(=投資効果が不明)

- 利便性がよくわからない

- 難しい、使える人材がいない

しかし、この1~2年、事情は大きく変わりつつあります。従来から機械や什器備品などは、自社で購入せずに当然のようにリースやレンタルを利用していました。それと同様にコンピュータのソフトウェアも自社所有せず、ネットを通じて利用し、その分の料金を支払う方式が拡がってきました。「SaaS」(サース;Software as a Service)と呼ばれる新しい利用形態です。

SaaSにより、初期費用やメンテナンスコストが大幅に削減され、中小企業でもIT活用の敷居がより低くなっています。つまり、企業規模に関係なく、むしろ人数の少ない中小企業こそ、少額でノウハウを活用できる時代がやって来ました。

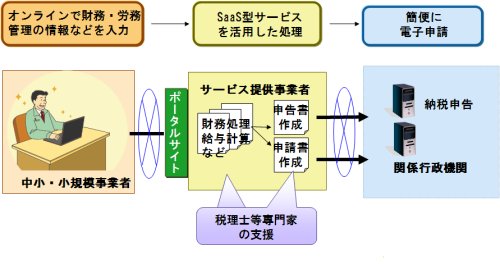

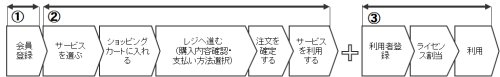

国が中小企業向けに推進する「J-SaaS」

このような中、主に従業員20名以下の中小企業向けに、経済産業省が推進するSaaS型サービス「J-SaaS」が2009年3月31日に開始されました。J-SaaSは、財務会計や給与計算業務から電子申告までを一貫して行えるワンストップサービスを目指して提供されます(図表01、図表02、図表03)。また、中小企業がSaaSやJ-SaaSを利用するメリットとデメリットをまとめてみました(図表04)。

|

|

| カテゴリ | サービス名 | 料金 (税込) |

無料期間 | 提供元 | 備考 |

| 財務会計 | 勘定奉行 for J-SaaS | 月額 4,980円 (1ライセンス) |

開始月 | オービックビジネスコンサルタント | 提供元とパートナー契約をしている会計・税理士事務所経由での提供 |

| Garden-会計 J-SaaS ベーシック | 月額 3,150円 (1ライセンス) |

開始月 | ガーデンネットワーク | ||

| 会計ワークス J-SaaS版 | 月額 3,150円 (2ライセンス) |

開始月 | スマイルワークス | 初期導入費10,500円(税込) 「経費精算パック」「記帳代行パック」等もある | |

| 会計王10 SaaS Edition | 年額 24,000円 (1ライセンス) |

開始月 | ソリマチ | ||

| SaaS発展会計 | 月額 5,000円 (1ライセンス) |

開始月 | 日本ビズアップ | 提供元と提携している会計・税理士事務所がサポートする | |

| ネットde会計J(月額) | 月額 3,780円 (5ライセンス) |

開始月 | ビジネスオンライン | 「体験版」は開始月・翌月無料「月額」版は最低利用期間6ヶ月「年額」版は年額42,000円(税込) | |

| ツカエル会計 J-SaaS(月額) | 月額 2,730円 (1ライセンス) |

開始月~翌々月 | ビズソフト | 「年額」版は年額30,240円(税込) | |

| FX2個人事業用財務会計J-SaaS対応版 | 月額 5,775円 (1ライセンス) |

なし | TKC | 初期導入費31,500円(税込) TKC会員のみ利用可能 | |

| 経理 | 記帳くん for J-SaaS | 年額 29,400円 (1ライセンス) |

開始月 | ミロク情報サービス | 「会計大将」を導入し、本サービスでのサポートを受託できる会計・税理士事務所指導のもとでデータ作成 |

| ツカエル経理 J-SaaS版(月額) | 月額 2,100円 (1ライセンス) |

開始月~翌々月 | ビズソフト | ||

| 給与計算 | 給与奉行 for J-SaaS | 月額 4,980円 (1ライセンス) |

開始月 | オービックビジネスコンサルタント | 提供元とパートナー契約をしている会計・税理士事務所経由での提供 |

| 給与ワークス J-SaaS版 | 月額 3,150円 (2ライセンス) |

開始月 | スマイルワークス | 初期導入費10,500円(税込) | |

| 給料王10 SaaS Edition | 年額 24,000円 (1ライセンス) |

開始月 | ソリマチ | ||

| PX2給与会計J-SaaS対応版 | 月額 5,775円 (1ライセンス) |

なし | TKC | 初期導入費52,500円(税込) TKC会員のみ利用可能 | |

| 税務申告 | 電子申告の達人(J-SaaS版) | 年額 1,600円 (1ライセンス) |

開始月 | NTTデータ | 個人事業者を対象 |

| 達人J-SaaS連携ツール | 年額 12,000円 (1ライセンス) |

開始月 | NTTデータ | 単独稼働不可。別途「達人シリーズ」、J-SaaS参加の財務会計ソフトが必要 | |

| グループウェア | desknet's + desknet's LiRaku(月額) | 月額 5,250円 (5ライセンス) |

開始月~翌月 | デスクネッツ | LiRaku(リラク)は経理ワークフロー「年額」版は年額56,700円(税込) |

| さくさく・ICOT | 月額 1,500円 (1ライセンス) |

開始月 | ビーイング | 初期導入費5,250円(税込) | |

| 経営分析 | 経営分析ソフト Dr.Sum EA | 月額 3,150円 (1ライセンス) |

開始月 | ウイングアークテクノロジーズ | 初期導入費31,500円(税込) |

| 販売管理 | 販売ワークス J-SaaS版 | 月額 3,150円 (2ライセンス) |

開始月 | スマイルワークス | 初期導入費10,500円(税込) |

| トラックメイトPro/SaaS標準版 | 月額 19,950円 (1ライセンス) |

開始月 | タイガー | 初期導入費105,000円(税込) 「Light版」やオプションの「配車版」等もある | |

| プロジェクト管理 | BAPS | 月額 63,000円 (10ライセンス) |

開始月 | 豆蔵 | 初期導入費157,500円(税込) |

| インターネットバンキング | OFFICE BANK for J-SaaS | 月額 4,980円 (1ライセンス) |

開始月 | オービックビジネスコンサルタント | |

| 社会保険等手続 | ラクラスイオJ-SaaS | 月額 3,600円 (2ライセンス) |

開始月 | ラクラス | 社会保険労務士側の導入が必須で、左記料金は社会保険労務士の顧客となる「顧客ID」料金 |

| メリット | デメリット | |

| SaaS一般 | ●ソフトの開発や購入がないので、初期費用を抑えられる ●導入作業が簡便で、すぐに利用できる ●パソコンとインターネットがあれば、どこからでも使える ●無料で一定期間試せるものが多い ●システムの導入や保守・運用コストが軽減できる (常に最新バージョンが利用できる) ●データのバックアップにより、データ消失の危険が極めて少なくなる |

●ネットワークに障害があると使えない ●利用期間や人数によっては料金が割高になる場合がある ・情報漏洩が心配 ・企業の固有事情に合わせたカスタマイズが困難 |

| J-SaaS固有 | ●1人1つのユーザIDで複数サービスを利用できる(「シングルサインオン」という機能) ・経理や給与計算業務から電子申告までをワンストップで実現できる ・税理士・会計士と連携して業務処理できるものがある ・セキュリティなど厳しい条件をクリアしている ・国が推進しているという安心感 |

●税理士・会計士事務所などと連携して利用するものは、中小企業者側で勝手に選べない(税理士・会計士側が対応していないとメリットが少ない) ●どのサービスを選べばよいか、わかりにくい ●無料試用できないものがある ●利用するまでの手続きが少し難しい |

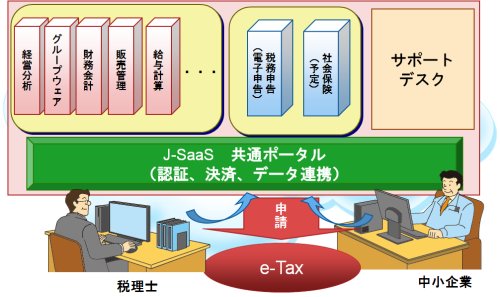

J-SaaSは安くない? 料金体系と注意点

J-SaaSは始まったばかりで、もっと使いやすく改良すべき点があるのも事実です。私自身、零細企業の経営者であり、その立場から導入にはいくつかの注意すべき点があります。まずは料金体系です。

図表02のように、J-SaaSは共通ポータル上に各サービスがあり、遊園地に例えて考えると、イメージしやすくなります。入園にあたるのがJ-SaaSへの会員登録で、これは無料です。しかし、園内に入った後、各アトラクションに乗るには個別の料金が人数分必要です。J-SaaSで提供される各サービスはこのアトラクションにあたります。必要なものを選んで、利用人数分の料金を支払います。J-SaaSの場合、1ライセンス=1利用者となります(図表03)。

ほとんどのサービスは利用開始月を無料試用できるので、月初の申込をお勧めします。しかし一部の「初期費即時請求」と記されているものは実質的に無料試用ではなくなるので、注意が必要です。

また、月額の利用料金だけでなく、年間ではいくらになるのか、J-SaaS以外の選択をした場合の料金はどうかも検討すべきです(図表05)。価格面だけ見ると、J-SaaSは決して安くないのですが、それ以外のメリット(図表04)を考慮しましょう。例えば、各人1IDだけ持てば複数サービスを利用できるのは、IDやパスワード忘れが減り、管理の煩雑さがぐっと少なくなります。

それから現在のJ-SaaSでは、提供元によって利用できる支払い方法が異なるので、このあたりも事前に確認しておきます。

|

J-SaaSを使ってみよう

J-SaaSの利用に必要な環境は図表06の通りです。ブラウザのURLに「http://www.j-saas.jp/」を入力し、「J-SaaS HOME」ページを表示します(図表07)。利用できるサービスにどのようなものがあるかなどは、会員登録をしないでも閲覧できます。しかし、利用するには、会員登録等の手続きが必要です(図表08)。

| OS | Windows XP か Vista |

| ブラウザ | Internet Explorer 6以上 |

| その他 | CPU、メモリなどは個々のサービスにより異なる |

|

・手順1:会員登録

画面左上の「新規会員登録」をクリックし、画面にしたがって企業情報と管理者を入力します。「管理者利用者番号」とは管理者IDなので、「inoue」のように氏名にするのがよいでしょう。本登録が完了すると「企業番号」が付与されるので、ホームページ上方の「利用(マイページ)」タブ(図表07)をクリックし、ログインします(図表09)。

|

|

・手順2:利用するサービスの選択(ライセンス購入)

画面左上の「購入(TOP)」タブをクリックし、トップページを表示します。「カテゴリ一覧」か「取扱いサービス一覧」から利用したいサービスを選択し、各サービスの説明画面に進みます。

一般的なSaaSでは、無料試用後の本利用時に料金を支払いますが、J-SaaSでは、購入手続きを済ませてから利用可能となります。「初期費即時請求」以外は、無料期間中に利用料金は請求されませんが、利用側としては戸惑う部分です。

購入するには、ページ下方の利用規約を読み、「利用規約に同意する」にチェックします(図表11)。「カートに入れる」ボタンをクリックすると、「ショッピングカート」画面に進みます。さらに画面にしたがって進めます。支払い方法でクレジットカードを選択した場合は、カード情報も入力します(図表11)。購入内容の確認し、「受付完了」ボタンをクリックすれば、手続き完了です。

サービスは1度に1つしか購入できないため、複数サービスを利用したい場合は、操作を繰り返します。

実際にサービスを利用できるようになるのは、1日~数日後です。「マイページ」で利用状態を確認できます(図表12)。

|

|

| 利用者タイプ | 特徴 | ライセンス 購入 |

利用者の 登録・削除 |

ライセンス割当 の登録・解除 |

サービスの 利用 |

| 管理者(契約者) | J-SaaSの会員登録時の利用者で、すべての作業が可能。ライセンス購入後、すぐにサービスを利用できる。 | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 管理者 | 契約者の下で利用者管理できる | × | × | ○ | ○ |

| 一般利用者 | サービスの利用のみ可能 | × | × | × | ○ |

|

複数人でサービスを利用する場合は、契約者が「マイページ」の「管理メニュー」から「利用者の登録」を選択し(図表12)、他の利用者を登録します。J-SaaSの利用者は、権限により「管理者(契約者)」「管理者」「一般利用者」の3タイプがあります(図表13)。その後、「管理メニュー」の「サービス利用者の登録・解除」から、サービスのライセンスをどの利用者に割り当てるかを決めます(図表14)。

これで利用準備は完了。申し込んだサービスが利用できる状態になれば、使えます。各利用者へログイン情報と、ログイン画面(図表09)のアドレスを通知しましょう。サービスを利用するには、「マイページ」の「サービスを利用する」ボタンをクリックします(図表14)。

専門家と二人三脚でJ-SaaSを導入・活用

J-SaaSに限らず、最初にITありきではなく、業務上の困り事を解決したり、「こうしたい」という希望を叶えたりするための手段としてのITです。もちろん、J-SaaSは中小企業の経営力、労働生産性の向上を目的に開発されたものであり、中小企業に共通する経営課題を解決する手段になり得ます。とは言え、J-SaaSを利用しようとしたとき、どのサービスを使うべきか迷うでしょう。J-SaaS特有の事情として、提供されるサービスは2つのタイプに大別されるのを知っておくと便利です。

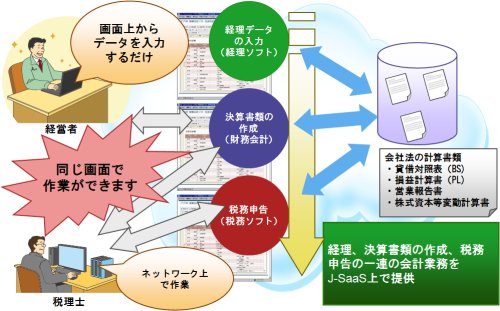

(1)会計・税理士事務所等との連携利用が有効なサービス(図表15)

会計・経理、給与計算など、税務等の申告や申請が必要な業務にかかるサービスです。

特に会計をはじめとしたサービスの中には、会計・税理士事務所経由で提供されるものもあります(図表03)。

顧問契約をしている会計・税理士事務所などがある場合、まずはそちらに相談の上、決定するのがよいでしょう。積極的にIT活用に取り組んでいる事務所であれば、従来のやり方とJ-SaaSを利用した場合との違いや業務がどう変わるかなど、有効なアドバイスをもらえるはずです。

顧問契約がある・なしにかかわらず、経理事務をもっと効率的にこなしたい、手間を減らしたい、経理データを経営に活用したいといった業務改善にJ-SaaSは有効です。

ほとんど税務申告のためだけの会計・税理士事務所から一歩も二歩も進め、財務・経営の専門家として活用することで、中小企業の発展が容易になります。J-SaaSはそのための仕組みという面もあります。

|

(2)中小企業者自ら利用を決められるサービス

グループウェアや販売管理の一部などのサービスです。

各人のスケジュールを含めた社内の情報共有を支援するサービスは、中小企業者自らの判断で導入を決められます。単独で進められる、こちらの分野から利用を始めるのもいいでしょう。

J-SaaSで何ができるのか、自分たちで使えそうかを判断する材料として、各地でJ-SaaSセミナーが無料で開催されています。

また、J-SaaS普及指導員などの専門家が導入のバックアップする体制があります。

※ 図表1,2,7,15の出典は「J-SaaS普及研修会テキスト」(J-SaaS運営事務局)

EDIT

カテゴリ:

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 中小企業のIT活用! ~J-SaaS入門マニュアル~

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.eyedo.jp/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/4074